2009年06月号(Vol.157)異文化体験 イースタークラス

異文化体験

イースタークラス

4月22日(水)から28日(火)まで、イースタークラスをおこないました。イースターは、イエス・キリストが復活したことを祝う行事としてキリスト教徒の多い西欧の国々ではクリスマスと同様にとても大切な日です。ニッセイトでは絵本でイースターに親しんだり、また玉子に色塗りをして異文化の疑似体験をしました。

イースターエッグ・コンテスト

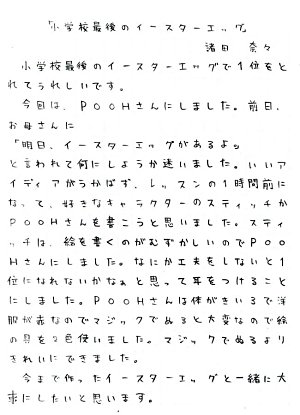

各スクールでは、小学校2年生くらいまでは木の玉子、そして3年生以上のクラスでは本物の玉子を使いました。本物の玉子では針で殻の上下に数ミリの穴を開け、中身を出します。そして、色を染め、その上に模様を描き加えました。イースターコンテストは、それぞれの玉子を木の玉子(幼児部門)、木の玉子(小学生部門)、本物の玉子の3部門に分け、皆さんに投票していただきました。今月号では、各スクールの入賞作品をご紹介します。また、川越スクールの【本物の玉子部門】で入賞した諸田奈々さん(小6)に感想文を寄せてもらいましたので紹介しましょう。

子どもの頃のイースター

ニッセイトの外国人の先生は子どもの頃、どのようにイースターを過ごしたのでしょうか?今年は、4月に入社したケニア出身のStella(ステラ)講師に話を聞きました。

–日本にはどのくらい住んでいますか?

2年と2ヶ月になります。

–日本に来ようと思ったのはどんな動機からですか?

子どもの頃、「Japan Video Topics」といって日本の進んだ技術を紹介するテレビ番組が大好きでした。幸運にも、私は奨学金を得て日本の大学院で勉強するチャンスを得ることができました。

–来日して一番大変だったことは何ですか?

もう全く自分の責任ですが、日本語がほとんど話せないということです。

–日本語はどのように勉強しているのですか?

CD付きでマンガのテキストがあるのですが、それを使って勉強しています。また、九州に住んでいた時も、アニメはよく見ていました(笑)。

–来日してから一番カルチャーショックだったことは?

センサーで反応するトイレです。もう水を流すボタンが見つからなくて焦りました(苦笑)。それに、大学院に通っている時、学生の服装にも驚きました。まるで海水浴に行くような格好で学校に来るのですから(笑)。

–日本の生活において馴染めないことはありますか?

言葉の問題もあり、なかなかうまく自分を表現できないことです。また、日本人は実際にはどうか分からないですが、閉鎖的な感じもしています。ケニアでは、一度知り合えば、その後どこかで会っても挨拶はします。けれども日本人は、とても親しくならない限り道で会っても挨拶を交わしません。また、話し合いでも納得していないのに、同意して大勢に合わせたり、本当に自分の思っていることを表現しない人が多いようにも思います。

–なるほど。外から見ると、日本人はそんなふうにも見えるのですね。これからの人生計画は何ですか?

数年教える仕事を続け、事情が許せば大学院に戻り博士号を取り、外交官的な仕事に就きたいと考えています。

–さて、ケニアではイースターをどのように過ごしましたか?

ケニアは東アフリカに位置する熱帯の国で人口は約4,000万人。国民の約8割はキリスト教徒で、1割がイスラム教徒、残りの1割は伝来の宗教の信心者やヒンズー教徒などです。

ケニアではイースターは公の祝日で、金曜日から月曜日まで長い休みになります。そして、それぞれの日は異なって祝われます。

木曜日の夜、イエス・キリストが十二使徒の足を洗ったといわれているように、大勢の会衆から12名が選ばれ、牧師さんがその人たちの足を洗います。

金曜日は、”Good Friday”と呼ばれ、イエス・キリストが十字架に処せられたように、私たちは十字架を他の人たちと交代で担ぎながら街を歩きます。

カトリック教徒は、イースターまでの40日間、レントといって好きな食べ物を断食します。イエス・キリストは40日もの長い期間、断食して修行を行ったことに由来します。私は、肉製品(肉、卵、油、乳製品など)の食事を取りませんでした。そうすることにより、食べ物に感謝し、神から愛されて生きていることをより深く実感することができます。

学校が休みの間は、イエス・キリスト復活の物語を再現する劇の練習をしました。この劇は、金曜日の夜、教会で演じました。

イースター本来の意味は、イエス・キリストの信仰を再確認するためにありますが、国によってはその祝い方も異なるようです。ケニアでは、クリスマスもそうですが、家族や親戚が集まるという風習もあります。イースター期間、午前中は教会の礼拝に行きますが、それ以外はずーっと家でご馳走を食べながらおしゃべりが続きます。次に家族、親戚が集るのはクリマスまでありませんから。それに私はイースターがとても楽しみでした。なぜなら、この日、私たちは新しい洋服を買ってもらえるのです。

■なぜ日本人は親しい人以外にはあいさつをしないのだろう…。ちょっと考えさせられました。確かに海外では気さくに声を掛けてくれる人は多いですね。外国の文化を見聞きし、改めて自国の文化に気付かされることは多々あります。(ニッセイトのHPではバックナンバーで他の講師のインタビュー記事を見ることができます)

Easter Egg Contest 2009 入賞者発表

| 池袋スクール | 川越スクール | ||

| 木の玉子部門

【幼児】 |

The Best Easter Egg |  |

|

| 真下愛 (年長) |

田村素子 (年長) |

||

| The 2nd Best |  |

|

|

| 新井裕香(年長) | 保刈彩菜 (年中) |

||

| 池袋スクール | 川越スクール | ||

| 木の玉子部門

【小学生】 |

The Best Easter Egg |  |

|

| 大野萌 (小2) |

斉田千穂 (小1) |

||

| The 2nd Best |  |

|

|

| 渡邊千夏 (小2) |

浅井愛海 (小2) |

||

| 池袋スクール | 川越スクール | ||

| 本物の玉子部門 |

The Best Easter Egg |  |

|

| 岩本葵 (小6) |

諸田奈々 (小6) |

||

| The 2nd Best |  |

|

|

| 中嶋光希 (小5) |

酒巻美月 (小6) |

編集後記

No cross, no crown. (苦は楽の種)

“Cross”はイエス・キリストの十字架の受難から「苦難」を意味します。つまり、苦難がなければ栄冠はないという意味です。

宗教に関係なく、「レント」の考え方は、この飽食の時代に生きる私たちにとって大切なメッセージを伝えてくれているように思います。日本でも戦時中に育った人は食べるものがなく、ひもじい生活を余儀なくされたといいます。そんな祖父母を持つ私たちは、食べ物を粗末にすることを厳しく戒められました。真理は宗教を越えて私たちの心に響きます。